|

por Jorge Alvarez

04 Septiembre 2016

del Sitio Web

LaBrujulaVerde

1576 fue especialmente pródigo en descubrimientos:

-

el navegante portugués Paulo

dias de Novais fundaba en la costa atlántica de África

una factoría que con el tiempo se convertiría en Luanda, la

actual capital de Angola

-

el marino inglés Martin

Frobisher llegaba a Groenlandia y, en el mismo viaje,

descubría el estrecho que lleva su nombre

-

los españoles también hicieron

sus aportaciones, pues Diego García de Palacio

enviaba una carta de relación a Felipe II informándole sobre

la exploración de la provincia de Guatemala y en el texto se

hacía la primera alusión documental a una ciudad maya

conocida como Xukpi, actualmente conocida como Copán y

ubicada en Honduras

En ese último sentido, España también

fue la responsable de un curioso descubrimiento más al sur, en aquel

territorio que más tarde sería institucionalizado como

Gobernación del Río de la Plata (luego Virreinato del Río de la

Plata y, más tarde, hasta hoy, Argentina), pero que entonces todavía

era una región del Perú a medio conquistar donde apenas había unos

pocos asentamientos como Sancti Espiritus, Santiago de Estero y

Córdoba (Buenos Aires había sido abandonada y se refundaría en

1580).

Aquel año, en ese vasto territorio, una partida de exploración

española se internó en Otumpa, lo que hoy es la parte meridional (o

Austral, como de hecho, se llama) de la provincia norteña del Chaco,

entonces una región que las tribus locales llamaban Piguem Nonraltá.

El significado de esa expresión es

Campo del Cielo y los pueblos del entorno se lo pusieron

basándose en dos leyendas distintas:

los tobas o qom, mocovíes y abipones

(tres ramas del mismo tronco guaicurúa) contaban que el sol

había llorado sobre ellos enormes lágrimas de piedra con las que

había fertilizado la tierra, mientras que los matacos (wichis)

identificaban aquellos colosos pétreos con pedazos de la Luna,

arrancados por jaguares pero con el mismo resultado positivo

sobre el suelo.

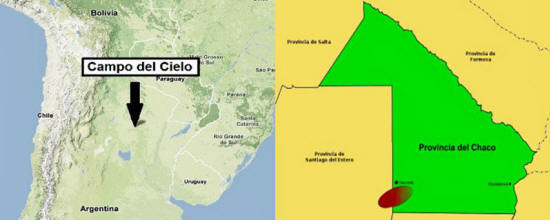

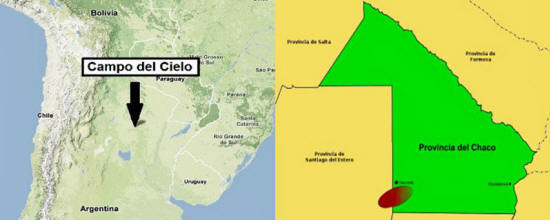

Mapa de la provincia

de El Chaco

A los conquistadores les interesaban esas historias porque habían

podido comprobar que las puntas de flecha y las boleadoras de los

indígenas eran de hierro, por lo que pensaron que había yacimientos

de ese mineral, de manera que el gobernador de Tucumán, Gonzalo

de Abreu y Figueroa, encargó investigarlo al capitán Hernán

Mejía de Mirabal.

Este veterano del bando realista contra

las huestes pizarristas en las guerras del Perú, y más tarde en las

calchaquíes para someter a los diaguitas, se puso en marcha

acompañado de una decena de soldados y un grupo de indios

chiriguanos que le hicieron de guía.

La columna alcanzó aquella llanura

boscosa en busca de lo que pronto constituiría uno de aquellos mitos

que se formaban a base de juntar leyendas aborígenes, habladurías y

un leve poso de realidad:

el Mesón de Fierro, la fabulosa mina

de donde los indios extraían el hierro.

En realidad se trataba de un área de unos 19 kilómetros de largo por

3 de ancho horadada por 27 cráteres, por la que se diseminaba

multitud de fragmentos de un meteorito que había llegado a la Tierra

cuatro o cinco milenios antes, rompiéndose en pedazos al entrar en

la atmósfera y provocando aquella lluvia de lágrimas de la que

hablaba la tradición nativa.

Alguna de aquellas huellas circulares

mide 115 metros de diámetro, pero también hay agujeros que penetran

en el subsuelo hasta 8 metros, dejando tras de sí una marca de

arrastre de 25 por la velocidad del impacto, calculada en 140.000

kilómetros por hora.

Ello puede dar una idea de las

dimensiones que tendría la roca original: las estimaciones apuntan a

unas 600 toneladas, de las que la mitad se calcinaron con el choque

atmosférico.

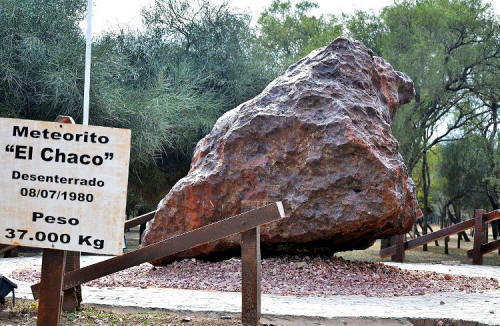

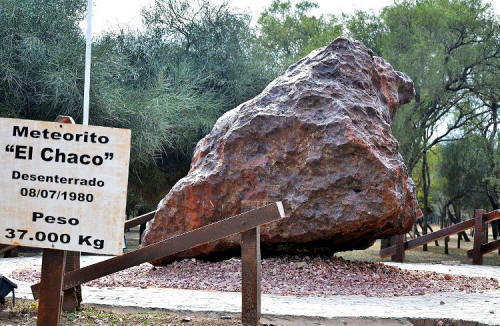

Hay miles de fragmentos, unos minúsculos y otros más grandes:

el mayor recuperado hasta la fecha,

en 1969 y bautizado como El Chaco, pesa 37 toneladas y es el

segundo del mundo sólo por detrás

del Hoba de Namibia, estando el

conjunto expuesto al saqueo continuo (en 1990 incluso se produjo

un intento de robo de El Chaco).

Es curioso porque, frente a esa codicia

moderna, los españoles se sintieron decepcionados al no encontrarle

la utilidad esperada a aquella enorme roca grisácea que Mejía supuso

de plata y a la que también se conoció como Fierro del Chaco y

Meteorita.

No había mina alguna y seguramente no

compensaba organizar una explotación para tan poca cantidad, así que

el Campo del Cielo quedó un tanto olvidado, hasta el punto de que ni

siquiera se consignaron las coordenadas con detalle.

Meteorito El Chaco

Así quedaron las cosas hasta 1774, año en que otro virrey organizó

una nueva expedición al mando de Francisco de Maguna.

Éste describió el meteorito como "una

gran barra o planchón de metal" y calculó que pesaría unos 500

quintales (23.000 kilos), reuniendo algunas muestras que se llevó

consigo y que, según los testimonios de la época, estaban compuestas

por,

"una quinta parte de plata y el

resto fierro de extraordinaria pureza".

En 1776 retornó al lugar, recogió más

mineral y levantó un plano, además de dibujar el citado "planchón”;

lamentablemente, esos documentos se han perdido.

Los datos disponibles de la época fueron aportados por dos nuevas

misiones.

-

La primera fue la del sargento

mayor Francisco de Ibarra, que visitó el sitio en 1779,

haciendo un nuevo plano y registrando todas las operaciones

en un diario.

-

La segunda corrió a cargo del

teniente de fragata Miguel Rubín de Celis en 1783, quien

fijó más exactamente altitud y latitud y movió El Chaco

mediante palancas para analizar su parte inferior, enviando

el preceptivo informe a España.

El marino estimó un peso mayor que el

calculado por Maguna, 900 quintales, y detalló las dimensiones: 2,89

x 1,28 x 1,37 metros.

"Una inmensa mesa de fierro que

sobresalía de la llanura" describió, de donde derivaría lo de

Mesón del Fierro.

Meteorito El Toba

Unos años más tarde, parte de las muestras (arrancadas con pólvora)

se enviaron a la Royal Society of London for Improving Natural

Knowledge (Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia

Natural), donde un análisis científico demostró que procedían de

meteoritos y no de una erupción volcánica, como se había pensado.

Con el paso del tiempo fueron hallándose

otros fragmentos importantes, como el que encontró en 1803 Diego

Bravo de Rueda en Runa Pocito, de una tonelada, y varios más.

Ya en la Argentina independiente, en

1923, apareció uno casi tan pesado como El Chaco - con 4.210

kilogramos de peso y al que se puso El Toba de nombre.

De aquel que los españoles bautizaron

Mesón del Chaco no se ha vuelto a saber.

|