|

por

Zhandra Flores

13 Octubre 2025

del Sitio Web

RTEsp

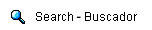

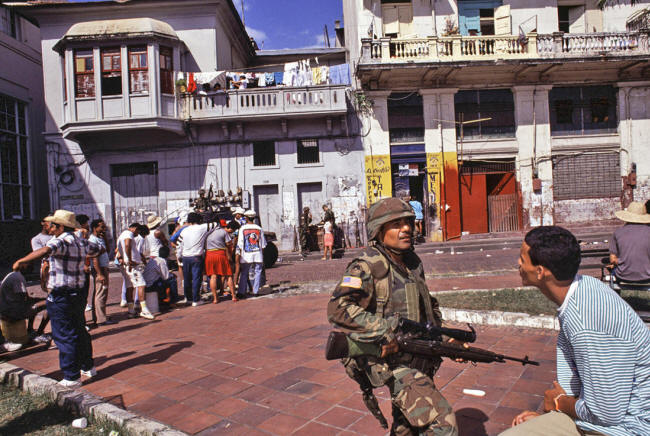

Infantes de marina estadounidenses

durante la ocupación de República

Dominicana.

Santo Domingo, 3 de mayo de 1965.

AP

Desde el siglo XIX,

el control

político

y

económico de la región

ha sido un

punto clave

para que

Washington consolidara

su

hegemonía global...

El número preciso varía según las fuentes, pero

se cuentan por

decenas las veces que EE.UU. ha

intervenido militar, política o diplomáticamente

en América Latina y

el Caribe para alcanzar sus objetivos geopolíticos durante al menos

siglo y medio.

Las

modalidades abarcan desde,

-

guerras abiertas

-

invasiones militares para deponer

gobiernos incómodos

-

ocupación

-

neocolonialismo

-

financiamiento de opositores - incluso

armados

-

operaciones de falsa bandera

-

respaldo a dictaduras

-

difusión de mentiras

-

manipulación de organismos multilaterales

para revestir de legalidad acciones injerencistas e ilícitas

-

uso de organizaciones no gubernamentales

como mecanismos de desestabilización,

...por citar algunos 'modus operandi'

verificables.

Un trazado histórico con arranque en la década de 1840 permite

identificar dos momentos claves - a menudo superpuestos - de la

consolidación de EE.UU. como potencia continental y luego global:

el expansionismo y el control de sus

dominios, ora por la vía de la fuerza, ya sea por medio del

llamado 'poder blando', bajo la premisa del

excepcionalismo.

Es decir:

el supuesto "carácter único" de la

nación estadounidense, que la distingue simbólica y

materialmente del resto de los países, una idea que se asienta

un cúmulo de creencias económicas, militares, raciales y

religiosas cuyos primeros despuntes se pueden rastrear incluso

antes de su independencia del Reino Unido...

Sobre estos soportes, los territorios de

América Latina y el Caribe

devinieron en blanco privilegiado para el expansionismo y la

dominación gradual pero incesante de Washington en la región, que ha

reclamado en no pocas ocasiones como parte de su área de influencia

inmediata, cuando no denominado su 'patio trasero'...

Imagen ilustrativa

creada por

inteligencia artificial.

"El expansionismo (asociado a una insaciable

sed de dominación) es pues rasgo estructural permanente y

dominante de la sociedad estadounidense;

-

ya sea en su forma territorial inicial y

más directa, apropiándose de territorios vecinos

-

ya sea en su ulterior forma imperial

marítima, apoderándose de islas o archipiélagos, cercanos o

distantes, situados en los dos océanos que desde la segunda

mitad del siglo XIX marcan el limite geográfico de sus

costas, atlántica y pacífica

-

ya sea, como ocurriera en fechas más

recientes, sin necesidad de apropiarse de nuevos territorios

y países, solo sometiéndolos de forma sutil y disfrazada

pero a menudo también más brutal y violenta, imponiendo su

dominio económico, político, cultural y militar sobre países

soberanos",

...detalla el historiador venezolano

Vladimir Acosta en

su libro 'El

Monstruo y sus Entrañas - Estudio Crítico de la Sociedad Estadounidense'.

El también académico de la Universidad Central de

Venezuela destaca que esta tendencia se incrementó desde mediados

del siglo XX a través de mecanismos como,

"'ayudas económicas',

presiones, golpes de Estado, invasiones y guerras asesinas que

últimamente disfrazan de humanitarias", en pos de imponer "su

dominación mundial imperialista y neocolonizadora".

'Destino Manifiesto' en Acción

El proceso de consolidación estadounidense como potencia continental

vino aparejado, en primera instancia, de la expansión hacia el oeste

y el sur.

Tras una guerra derivada de una aparente disputa

fronteriza entre 1846 y 1848, México, su vecino, perdió entonces más

de la mitad de su territorio.

La herida, no cerrada del todo, sigue

extendida como una mancha en las complejas - y necesarias -

relaciones bilaterales entre los dos países.

Entonces, la doctrina del 'destino manifiesto' asestó su primer

espuelazo y durante el resto de ese siglo se extendería a Nicaragua,

República Dominicana, Cuba y Puerto Rico.

Aunque los alegatos para justificar guerras e

incursiones militares abiertas o soterradas mudaron varias veces de

ropajes, el objetivo era terminar de expulsar al debilitado imperio

español del continente americano e impedir que otras potencias

europeas llenaran el vacío dejado por Madrid, forzada a abandonar

sus mermadas posesiones coloniales ante la imposibilidad de vencer a

Washington en las arenas militares.

El siglo XX inició y con él vinieron las llamadas 'guerras

bananeras', con el corolario Theodore Roosevelt como brújula.

Esa directriz de política exterior habilitaba a

EE.UU. para,

"ejercer el poder policial internacional en

casos flagrantes de tales irregularidades o impotencia",

...según

reseña un documento de la Oficina

del Historiador del Gobierno de EE.UU.

El ex-presidente

estadounidense

Theodore Roosevelt

en Nueva York, 1915.

Heritage Art /

Gettyimages.ru

Entre otros puntos de la región, en la época se

contaron intervenciones estadounidenses directas en,

-

la

separación de Panamá de Colombia (1903)

-

la

ocupación de Nicaragua (1912-1933)

-

la ocupación de Haití (1915-1934)

-

la ocupación de República Dominicana

(1916-1924)

En el primer caso,

el

objetivo era asegurarse el control del canal transoceánico,

apenas un proyecto en papel, pero que estaba destinado a convertirse

en un punto clave para el comercio.

A estos efectos, una vez en marcha una rebelión

secesionista en el istmo, el presidente estadounidense Theodore

Roosevelt envió al puerto de Colón el acorazado USS Nashville para

"proteger las vidas estadounidenses en Panamá", lo que disuadió a

una Bogotá disminuida por las guerras intestinas de intentar una

contraofensiva.

Washington se aprestó a reconocer el recién

formado país y, dos semanas más tarde, suscribió con Panamá el

polémico

tratado Hay-Bunau-Varilla, que contemplaba la cesión "a

perpetuidad" de una franja de 10 millas de ancho a lo largo de la

vía transoceánica.

El dominio colonial estadounidense sobre el istmo

se extendió hasta 1999, cuando entraron en vigor los Tratados

Torrijos-Carter, firmados en 1977 por el líder panameño Omar

Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter, hoy

cuestionados por el actual inquilino de la Casa Blanca,

Donald

Trump.

El ex-presidente

estadounidense Jimmy Carter

y el líder panameño

Omar Torrijos

en la firma de los

tratados Torrijos-Carter,

16 de junio de 1978.

Gettyimages.ru

En los casos de Nicaragua, Haití y República

Dominicana, hubo diferencias en las alegaciones que se esgrimieron

para justificar la ocupación militar directa, pero tuvieron como

factor común,

la supuesta defensa de vidas e intereses extranjeros,

así como el cobro de deudas en escenarios de inestabilidad política,

aunque el motivo real era desplazar a las potencias europeas de un

espacio ya estimado como estratégico.

Así, por ejemplo, tras ocupar el territorio

haitiano, EE.UU. trató a ese país "como una caja registradora", al

sustraer 500.000 dólares del Banco

Nacional de Haití pocos días después de la invasión y

depositar luego esas riquezas en una bóveda de Wall Street, como se

recoge en un

reportaje de The New York Times sobre el precio que hubo

de pagar la nación caribeña por haber sido la primera de la región

en independizarse de su metrópoli.

En Nicaragua, la

ocupación vino aparejada con la protección a la United Fruit

Company, la poderosa bananera que en aquellos tiempos ejercía un

poder omnímodo sobre Centroamérica.

No obstante, allí encontraron resistencia.

Augusto César Sandino lideró un ejército

de campesinos que puso en jaque a la poderosa tropa de ocupación.

Washington se vengó asesinando a Sandino e

instalando una oprobiosa dictadura

dinástica que trocó su fin en 1979, cuando el Frente

Sandinista de Liberación Nacional consiguió conquistar Managua y

expulsar a Anastasio Somoza Debayle, 'Tachito', el último de

la estirpe instalada más de cuatro décadas atrás.

La Guerra contra el

"Comunismo"

Tras la II Guerra Mundial y el advenimiento de la

Guerra Fría, el control hemisférico se hizo todavía más acuciante

para Washington.

El propósito era claro:

el comunismo no podía tener cabida en su área

de influencia.

Al centro

el ex-presidente guatemalteco

Jacobo Árbenz.

Gettyimages.ru

En 1954, la Agencia Central de Inteligencia

(CIA) levantó una operación de falsa bandera para

deponer al presidente guatemalteco

Jacobo Árbenz, quien lideraba un proyecto

nacionalista y popular cuya bandera clave era la reforma agraria.

Esa medida atentaba directamente contra los

intereses de la todopoderosa United Fruit Company y, por

extensión, contra la influencia estadounidense sobre los destinos

del pequeño país centroamericano.

Así, Árbenz, admirador del 'New Deal' del

presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y de ningún modo

comunista, fue tildado de tal y marcado como objetivo por la Casa

Blanca, que puso en marcha la

'Operación WASHTUB', consistente en la siembra de armas

soviéticas en suelo guatemalteco en cooperación con la dictadura

somocista de Nicaragua.

Aunque el 'fake news' fue desestimado, marchaba

en paralelo con la 'Operación PBSUCCESS', de mucho mayor calado y

cuya línea gruesa consistía en

justificar el derrocamiento del dignatario por la vía de la

supuesta comprobación de sus nexos con la Unión Soviética y el

comunismo internacional a través de acciones variopintas.

Tuvieron éxito...

En junio de 1954, Árbenz renunció en favor de un

Gobierno militar respaldado por EE.UU., que trajo consigo largas

décadas de inestabilidad política y una cruenta

guerra civil que se extendió por 36 años, concluyendo apenas en

1996 tras unos 200.000 muertos

y desaparecidos, el genocidio de pueblos originarios y millones de

desplazados.

El líder

revolucionario Fidel Castro (c.)

en su entrada

triunfal a La Habana

tras el triunfo de la

Revolución Cubana.

Enero de 1959.

Gettyimages.ru

El año 1959 marcaría un punto de inflexión en la

política de EE.UU. con el triunfo de la Revolución cubana.

La hegemonía estadounidense se resquebrajó

irremisiblemente y Cuba se convirtió en una suerte de cáncer que

debía ser extirpado cuanto antes, sin importar el método.

Las iniciativas incluyeron,

-

centenas de

intentos de

magnicidio contra el líder Fidel Castro

-

un plan de

asesinato de ciudadanos estadounidenses

-

el

envenenamiento de sacos de azúcar

-

un intento fallido de

invasión

-

el financiamiento de opositores

-

la propagandización negativa del Gobierno

de la isla

-

un feroz

bloqueo económico que, a la fecha, como en Cuba,

sigue en pie...

Desde otro costado, el proyecto socialista cubano

también devino en excusa para injerencias de diversa índole, bien

fuese por medio,

-

de

operaciones disfrazadas de ayuda humanitaria a

través de la extinta Agencia de EE.UU. para el Desarrollo

Internacional (USAID)

-

de la

fragua de golpes de Estado para deponer a gobiernos

adversos, como ocurrió en el

Chile de Salvador Allende

-

de las

incursiones militares abiertas.

Tres Casos - Tres Tiempos

Resulta acaso excesivo hacer un listado

pormenorizado de todas las intervenciones estadounidenses en la

región latinoamericana y caribeña.

Empero, tres ocurridas entre las décadas de 1960

y 1980 dan cuenta de que Washington estaba ya más que dispuesto a

dejar la trastienda y aparecer en primera fila para garantizar el

control político y económico en su zona de influencia.

¿'Casus belli' común...?

La "protección" de

vidas estadounidenses...

República Dominicana, 1965

El primer objetivo de esta lógica, cebada al

calor de la Guerra Fría, fue

República Dominicana.

En abril de 1965, un grupo de jóvenes

oficiales liderados por el coronel Francisco Caamaño

protagonizaron una

revuelta para deponer a un régimen de facto, instalado

después del derrocamiento del presidente nacionalista Juan

Bosh - al que se tildó falsamente de comunista - y procurar

el retorno del líder depuesto a su posición.

En unas pocas semanas, los insurrectos

obligaron a la renuncia de los cabecillas del régimen, mas

hubieron de hacerle frente a un grupo de militares leales, que

pretendían que el país caribeño volviera a los tiempos en los

que era gobernado por la sangrienta dictadura de Rafael

Leonidas Trujillo.

El resultado fue una guerra civil en la que,

no obstante, los partidarios de Bosh estaban apoyados por

amplios sectores de la población.

El ex-presidente

estadounidense

Lyndon B.

Johnson.

Gettyimages.ru

Así las cosas, el presidente estadounidense

Lyndon Johnson autorizó la 'Operación

Power Pack', tras afirmar que la situación en la nación

antillana era caótica y urgía

proteger las vidas de estadounidenses y de otros extranjeros.

Inicialmente se desplegaron 400 infantes de Marina, pero

en su punto más álgido

alcanzaron a ser 45.000.

El objetivo de esta incursión era impedir

"una segunda Cuba" en América Latina, como luego evidenciaron

documentos desclasificados.

Está claramente establecido que la

intervención estadounidense, que intentó revestirse de legalidad

con el despliegue de una fuerza internacional autorizada por la

Organización de Estados Americanos (OEA), fue decisiva

para inclinar la balanza hacia la capitulación de Caamaño y la

instalación de un nuevo Gobierno que, si bien fue refrendado en

las urnas, sumió al país en una era de autoritarismo y

represión que se prolongó por más de una década.

Granada, 1983

La invasión estadounidense a República

Dominicana parecía haber cerrado el ciclo de las incursiones

militares directas en América Latina.

Pero en 1983, el entonces inquilino de la

Casa Blanca, Ronald Reagan, apostó nuevamente por el

cuestionado método, eligiendo como blanco la pequeña isla de

Granada, en el Caribe

oriental.

Su independencia del Reino Unido, concretada

en 1974, se tornó peligrosa para EE.UU. en 1979, tras el

ascenso al poder por medio de un golpe de Estado incruento

del Movimiento Nueva Joya, una organización

marxista-leninista liderada por el abogado Maurice Bishop.

Con esto, el peor temor de Washington por

aquellos días se había concretado:

había una "nueva Cuba" en su

área de influencia.

Entre 1979 y 1983, los altos mandos

estadounidenses optaron por desacreditar a Bishop y a su

administración - a la que tacharon de "dictadura comunista" -

denunciar su cercanía con La Habana y Managua y afirmar, sin

prueba alguna, que el aeropuerto de Point Salines, que se

construía con ayuda de internacionalistas cubanos presentados

ante la opinión pública como "combatientes", era en realidad una

instalación en la que se pretendía asentar armas cubanas o

soviéticas.

El ex-primer

ministro granadense

Maurice Bishop

en una visita a

la ONU,

Nueva York, 1979.

Chuck Fishman /

Gettyimages.ru

La oportunidad para la

invasión apareció en octubre de 1983, cuando Bishop y otros

miembros de su gestión fueron detenidos y posteriormente

ejecutados por fuerzas militares locales.

Entonces, Washington reflotó la acusación

sobre el aeropuerto y argumentó la necesidad de

salvaguardar las vidas de 600

estadounidenses que cursaban estudios de medicina en la

isla, supuestamente comprometidas por la inestabilidad política

reinante.

Regan autorizó la 'Operación

Furia Urgente' el 25 de octubre de 1983, traducida en

el despliegue de unos 7.000

efectivos militares, incluyendo tropas enviadas por la

Organización de Estados del Caribe Oriental, que

convenientemente solicitó la intervención directa de EE.UU. en

el conflicto interno.

A diferencia de lo que ocurriera en tierras

dominicanas, en Granada prácticamente no hubo resistencia.

Las fuerzas de EE.UU. avanzaron sin

dificultades y dejaron establecidas las condiciones para la

celebración de elecciones antes de su retiro en diciembre de ese

mismo año.

Asimismo, se demostró fehacientemente que los

internacionalistas cubanos eran civiles y por ello fueron

repatriados pocos días más tarde.

En este caso, la ocupación militar garantizó

condiciones para la instalación

de una administración favorable a Washington bajo ropajes

pretendidamente democráticos, lo que sin dudas

fue posible también gracias al apresamiento y ejecución de los

principales líderes del Movimiento Nueva Joya.

Dicho de otro modo:

la potencia norteamericana aprovechó la

coyuntura interna para conseguir sus objetivos geopolíticos

y tuvo éxito...

Panamá, 1989

Seis años más tarde, el Gobierno de EE.UU.,

encabezado por el republicano

George H. Bush, volvería a

echar mano de la invasión militar para deponer ahora a

Manuel Antonio Noriega,

al que había acusado de tener vínculos con el Cártel de Medellín,

de Pablo Escobar Gaviria.

Además, se esgrimieron como motivos la

"protección de las vidas de los ciudadanos estadounidenses

residentes" en el país centroamericano, asegurar el buen

funcionamiento del canal y restaurar la "democracia", que para la

Casa Blanca, se encontraba en suspenso desde 1968.

Manuel Antonio

Noriega

en Panamá,

1987

Bill Gentile /

Gettyimages.ru

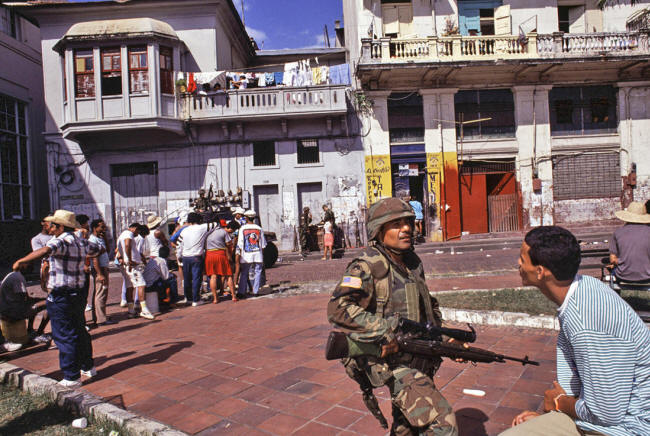

Así, en la madrugada del 20 de diciembre de

1989, Bush dio la orden de iniciar la 'Operación

Causa Justa', cuya planeación había comenzado en febrero de

1988, cuando se encontraba al frente de la Casa Blanca Ronald

Reagan, según consta en la documentación oficial.

El objetivo declarado era capturar a Noriega

y desarticular su estructura de poder, sustentada en buena

medida en las Fuerzas de Defensa de Panamá.

Para ello,

se dispusieron cerca 27.000 soldados estadounidenses -

13.000 de ellos ya estaban en el terreno - que bombardearon sin

piedad, además de instalaciones militares, algunos barrios

populares en los que se suponía que Noriega tenía bases.

Tras el fin de los ataques militares, un

número significativo de tropas permaneció en suelo panameño para

"participar en operaciones de estabilización y ayudar a

establecer el nuevo Gobierno", encabezado por el conservador

Guillermo Endara, quien se arrogó el triunfo de los

comicios celebrados en mayo de 1989 y que el oficialismo

norieguista se negó a reconocer.

Está fuera de cuestión que durante la

invasión se cometieron gravísimas violaciones a los derechos

humanos de los civiles panameños, particularmente en la Ciudad

de Panamá, Colón y Río Hato, que,

"fueron bombardeadas e incendiadas

indiscriminadamente",

...de acuerdo con un

informe elaborado por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, aunque el número de fallecidos

varía según la fuente, entidades locales han

estimado que entre 2.000 y

7.000 vidas se perdieron por la acción violenta de la fuerza de

ocupación.

Intervención de

EE.UU. en Panamá.

Diciembre de

1989.

Raphaël Gaillarde

/ Gettyimages.ru

A simple vista, el caso panameño pareciera

seguir el esquema clásico de la intervención armada para deponer

a una administración no alineada con los intereses de

Washington.

Empero, la trama detrás de la 'Operación

Causa Justa' era sensiblemente más compleja.

Noriega

fue

agente de la Agencia Central de Inteligencia

de EE.UU. (CIA) durante más de tres décadas.

En ese lapso, el Gobierno estadounidense le

pagó "322.000 dólares en efectivo y regalos", como

reveló en 1991 The New York Times a propósito del

juicio por narcotráfico que enfrentaba el ex 'hombre fuerte' de

Panamá en una corte de Miami.

En adenda, el diario refirió que ex-asesores

del general panameño y documentos gubernamentales de EE.UU.

dejaron al descubierto que en la década de 1980,

Noriega se ofreció a cooperar con Washington en operaciones de

sabotaje contra el Gobierno sandinista de Nicaragua,

como parte de los esfuerzos de la administración Reagan para

deponerlo, según consta en la documentación oficial del célebre

escándalo Irán-Contra.

En 1986, cuando el poder de Noriega lucía

incontestable y era recibido sin problemas por las autoridades

estadounidenses, la prensa local

divulgó que la

Administración Reagan estaba al corriente de la implicación de

Noriega en actividades ilícitas, que incluían

narcotráfico y lavado de activos.

El ex-presidente

estadounidense

Donald Reagan.

Corbis /

Gettyimages.ru

Además, informes de inteligencia de la época

aseguraban que el general panameño enviaba información de

inteligencia a Cuba, a lo que se sumaban la cooperación con el

Gobierno de

Fidel Castro para sortear el bloqueo impuesto

a la isla y su presunta responsabilidad en el asesinato del

médico Hugo Spadafora, opositor abierto a Noriega y

prestigioso combatiente, junto a los sandinistas, contra la

dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

En su día, altos funcionarios panameños

negaron todos los señalamientos.

Luego, Arthur H. Davis Jr., embajador

estadounidense en Panamá entre 1986 y 1990,

admitió que,

"todos en Panamá - todos en el

Departamento de Estado, todos en las Fuerzas Armadas -

estaban convencidos de que Noriega y su gente dejaban pasar

estas drogas",

...al tiempo que un subcomité del Senado

calificaba a Noriega,

"como uno de los fracasos más grandes de

la política exterior de EE.UU.".

Pese a ello, los reparos de Washington hacia

Noriega, según su propia versión, solo comenzaron cuando

se decidió a retomar las

negociaciones con Japón para construir un canal adicional en el

istmo, plan que ya había adelantado el general Omar

Torrijos, uno de los artífices y principal impulsor de los

tratados que habrían de garantizarle a Panamá la soberanía sobre

el paso transoceánico.

"El asunto llegó a un punto de

coincidencia del año 1985 en adelante, en que se hicieron

presiones diplomáticas a Panamá y también a los japoneses a

fin de que estos disminuyeran su interés y compromiso.

Así me lo hicieron conocer en diciembre

de 1986, cuando asistí a Tokio por invitación de la Cámara

de Comercio.

Se me dijo que tenían mucha presión y que

por ello suspenderían una serie de proyectos originales",

contó el general en una entrevista concedida en 1993,

mientras purgaba prisión en Miami.

Con el Gobierno de Guillermo Endara

(1989-1994), EE.UU. recuperó su influencia política sobre

Panamá, que se había visto parcialmente comprometida desde 1968

con el ascenso de Torrijos al poder.

En paralelo,

la nación centroamericana se erigió como un 'hub' financiero y

paraíso fiscal, a condición de una inmensa

desigualdad social.

El canal, hoy codiciado por Trump, sigue

siendo una fuente esencial de ingresos para el país y también un

punto caliente de disputa geopolítica en la región.

|