|

|

|

Oscar Mercado, historiador e investigador independiente. En Los Divulgadores, Oscar Mercado cubre los rubros de historia alternativa, arqueología, esoterismo y estudios bíblicos, entre otros. "Queremos sembrar dudas, cosechar respuestas y porque no, develar alguna verdad perdida entre los pliegues de la historia."

'Los

Divulgadores' es un proyecto a través del

cual (Alan Brain y Oscar Mercado) queremos

compartir nuestra visión del mundo y del ser

humano, a quien consideramos como fruto de

una creación cósmica que recién empezamos a

comprender. la mente es más real que la materia y es capaz de influir sobre esta. |

15 Noviembre 2015

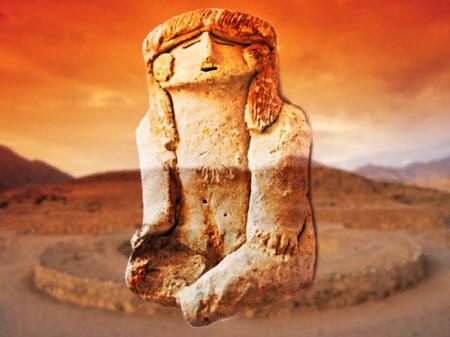

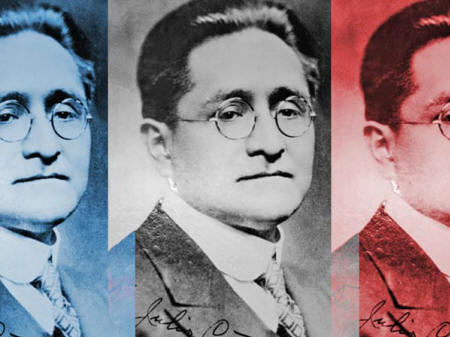

Representación de Manco Capac,

héroe mitológico a quien se atribuye la fundación de la ciudad del Cuzco.

La historia se caracteriza por la búsqueda de la verdad en los tiempos pasados.

A partir de ello, intentamos entender la mentalidad de nuestra especie para no cometer los mismos errores y contribuir a la creación de un mundo mejor para nosotros y nuestros descendientes.

En este sentido, la historia, es algo que tiene que evolucionar con el tiempo, utilizando nuevas herramientas tecnológicas y asimilando los nuevos descubrimientos, así como las implicaciones de estos últimos. Esta es la única manera en la que la historia puede convertirse en un trabajo científico y cercano a la verdad. Desafortunadamente, la historia oficial del Antiguo Perú tiene más de dogma católico que de esfuerzo académico por llegar a la verdad.

En la historia de la humanidad, cientos de descubrimientos han obligado a los historiadores a reescribir la historia: cuando Copérnico sostuvo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, cuando Francis Crick descubrió el ADN, o cuando la ciencia confirmó que en el universo existen miles de planetas similares a la Tierra, y que existió agua en el planeta Marte.

En pocas palabras, la historia tiene que evolucionar según las circunstancias y, como la ciencia, debe ser cuestionada constantemente.

En el Perú, la historia no puede ser ajena a este desafío, los historiadores peruanos están obligados a revisar sus puntos de vista ante cada nueva teoría o descubrimiento.

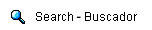

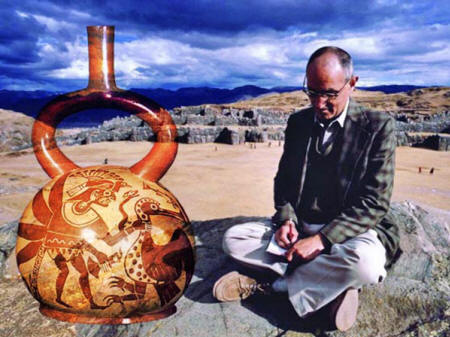

El geólogo alemán Alphons Stubel

en la Puerta del Sol de Tiahuanaco en 1877.

La historia no es un dogma

El problema es que esto no sucede en el Perú. La historia oficial del Antiguo Perú se parece a una fotografía.

Aunque se realicen nuevos descubrimientos arqueológicos y se descubran nuevas crónicas o aparezcan nuevas hipótesis que merezcan cierta consideración, la historia del Antiguo Perú sigue siendo la misma. No cambia, no muta, no evoluciona.

Si comparásemos dos libros de historia del Perú escritos con cuarenta o cincuenta años de diferencia, veremos que las diferencias entre las versiones sobre los hechos del Antiguo Perú de ambos libros son tan sutiles que se vuelven difíciles de encontrar.

Sin embargo, durante esos cuarenta años se han realizado muchos descubrimientos a nivel arqueológico que deberían haber creado diferencias evidentes entre los dos relatos.

Sus bases, sentadas en el pasado por un grupo de arqueólogos que hicieron las veces de historiadores, son casi divinas pues dudar de ellas es considerado casi una herejía.

Al no poder dudar de las bases, lo único que hacemos con cada nuevo descubrimiento arqueológico es ubicarlo en el lugar que le corresponde dentro del obsoleto e insípido mapa de la aparición de las culturas en el Antiguo Perú.

Además, la historia oficial del Antiguo Perú no ha logrado responder varias de las interrogantes sobre las primeras culturas que aparecieron en estas tierras:

¿De dónde vino el culto que floreció en el templo de Chavín?

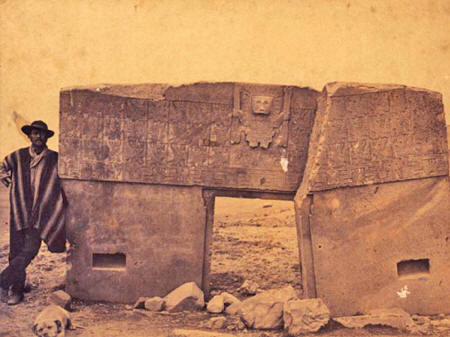

¿Por qué encontramos al Señor de los Báculos, conocido como Wiracocha, en la iconografía de varias de las culturas del Antiguo Perú?

¿Cuál fue la función de las líneas y dibujos de la Pampa de Nazca?

¿Cómo fue que un ejército de menos de 200 españoles pudo derrotar a un ejército de miles de soldados incas sin sufrir considerables bajas en sus filas?

¿Cuál es la relación entre la comitiva del dios Naylamp y la cultura Olmeca?

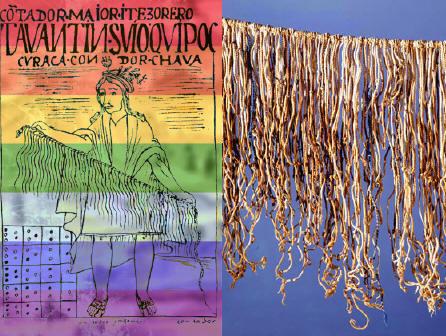

Las investigaciones de Zuidema, Burns y Silverman, entre otros,

indican que los Incas sí tuvieron un sistema de escritura

relacionado con los Qipus, los Tokapus y la escritura Seq’e.

Más aún,

¿Cuál fue la verdadera función de Macchu Picchu, Ollantaytambo y sobretodo Sacsayhuaman?

¿Por qué los Incas sostenían que el oro le pertenecía a los dioses?

¿Cuales fueron los ejércitos que se enfrentaron en la ciudad de Sechín bajo y por qué lo hicieron?

¿Quién fue el verdadero constructor de Sacsayhuaman?

¿Por qué los Incas esperaban el regreso de un hombre blanco conocido como Wiracocha?

¿Los Incas desarrollaron la escritura?

¿Cual era la verdadera función de los quipus?

¿Quienes son los gobernantes Incas que aparecen en la lista elaborada por el cronista Montesinos?

Los elementos sobre los que necesitamos reflexionar para construir una historia coherente de nuestro pasado son tantos que tendríamos que escribir una entrada dedicada a las preguntas.

Desgraciadamente, no hallaremos voluntad alguna de responder estas interrogantes por parte de los historiadores peruanos.

Una historia sin identidad

Todo esto sucede a nivel de publicaciones académicas o de publicaciones dirigidas a quienes están interesados en la historia.

Si nos concentramos en los textos escolares, la situación es deleznable. La historia del Perú que se enseña en los colegios no se ha construido con la intención de crear una identidad peruana que realce los logros de una civilización, como la Inca o la que floreció en Tiahuanaco, sino que presenta a los peruanos como aquellos que necesitaban ser conquistados para evolucionar.

Nada más lejano de la verdad.

Por último, la historia oficial del Antiguo Perú no ha sabido valorar los mitos de creación peruanos que fueron recogidos y escritos por los cronistas españoles de la conquista.

Los mitos de Wiracocha o de los hermanos Ayar, por ejemplo, son tomados como simples invenciones sin base alguna en la realidad, cuando deberían ser producto de investigaciones que puedan dilucidar el suceso original que generó estos mitos, tan importantes para conocer el origen de la civilización en estas tierras.

El notable filósofo Mircea Eliade decía que los mitos son realidad puesto que son los instrumentos que el ser humano utiliza para describir lo sagrado.

El personaje central de la Puerta del Sol de Tiahuanaco,

más conocido como el Sr. de los Báculos o Wiracocha.

Es sorprendente que no demos la importancia que se debe a los mitos de creación del Antiguo Perú y que, al mismo tiempo, no tengamos ninguna duda de la historia de Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de los diez mandamientos.

Son relatos que deberían tener el mismo valor para un historiador puesto que describen el encuentro de dos pueblos, el hebreo y el peruano, con lo sagrado.

Cabe aclarar, para quienes no conocen a ciencia cierta los relatos de la Biblia, que no existen pruebas que sustenten históricamente el relato de Moisés y los diez mandamientos.

Si los españoles no hubiesen conquistado el Perú y no nos hubiesen impuesto la fe católica, seguiríamos respetando nuestros mitos puesto que son testimonio de lo que sucedió en estas tierras. Así como los mitos judíos, relatados en el Antiguo Testamento, son testimonio de lo que sucedió con el pueblo hebreo.

En ambos casos, la verdad se oculta detrás del mito y es labor del historiador emprender esta búsqueda.

Se hace necesario entonces sentar los fundamentos de la otra historia del Perú. Una historia del Antiguo Perú que nos ayude a responder las preguntas planteadas líneas atrás, que revalorice nuestros mitos como relatos de un contacto primigenio entre los antiguos peruanos y lo sagrado, y que cree una identidad peruana que pueda ser transmitida en las clases de historia en los colegios.

Los historiadores peruanos no pueden seguir mirando al Perú precolombino como si se tratase de una fotografía.

La historia del Antiguo Perú sí puede ser interpretada de una manera diferente a aquella que nos han presentado como única e inamovible.

La ciudadela de Caral,

investigada por la arqueóloga peruana Ruth Shady desde 1994.

Pero ¿porqué ha sucedido esto?

Esta visión estática de la historia del Antiguo Perú es fruto de varios factores sobre los que es necesario reflexionar:

ningún descubrimiento arqueológico ha sido suficiente para que los historiadores peruanos replanteen sus puntos de vista

la mayoría de las bases de esta historia fueron escritas por arqueólogos y no por historiadores

se condenó arbitrariamente a ciertas crónicas de la conquista que contienen información que merece ser investigada

se relegaron los mitos de creación peruanos a simples a historias que no tienen relación alguna con la realidad

el sectarismo de la comunidad de historiadores peruanos ha cerrado la puerta a las hipótesis que no encajan con lo establecido

Un ejemplo de excepción de un descubrimiento arqueológico de los últimos años que debería habernos obligados a replantear ciertos aspectos de la historia del Antiguo Perú fue Caral.

Caral no cambió la historia del Antiguo Perú

En 1965, el viajero arqueólogo norteamericano Paul Kosok llamó la atención de la comunidad arqueológica al referirse a una serie de estructuras antiguas ubicadas en el valle del rio Supe, a 150 kilómetros al norte de Lima, en una zona conocida como Chupacigarro.

Estos son los restos arqueológicos conocidos popularmente como Caral que vienen siendo estudiados por la arqueóloga peruana Ruth Shady desde 1994.

El descubrimiento de la ciudadela de Caral revolucionó el concepto del nacimiento de las ciudades que habían establecido historiadores, arqueólogos y antropólogos desde hacia más de cien años.

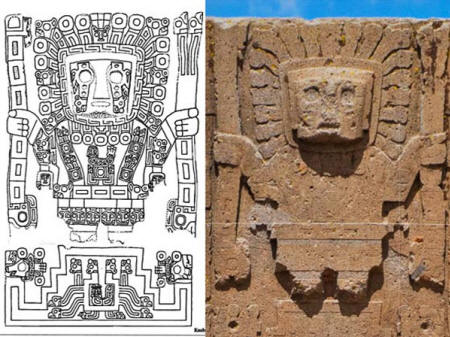

Una de las estatuillas encontradas en Caral.

Probablemente, uno de los sacerdotes.

(Collage: Alan Brain)

Allí se probó, contra lo que se creía hasta entonces, que las ciudades no nacen como fruto de la violencia entre tribus o clanes, sino que también pueden generarse por intereses comerciales comunes.

En Caral no se han encontrado armas, restos de destrucción o violencia. En cambio sí se encontró gran cantidad de plantas alucinógenas y afrodisíacas.

Caral desmintió aquel dogma de que las ciudades habían aparecido, alrededor de 3,000 años a.c., en el norte de África y en Mesopotamia. Caral está datada cerca de 2,500 años a.c. y está ubicada en el hemisferio sur. Caral es lo que se denomina una Ciudad Madre o, en otras palabras, el embrión de una ciudad, contemporánea a las famosas pirámides egipcias.

Si alguien hubiese planteado la existencia de una ciudad como Caral antes de ser descubierta, esta habría sido considerada inconcebible. Antes de Caral, no se conocía de ninguna ciudad en esta parte del hemisferio y, menos aún, de una ciudad construida con rudimentaria tecnología.

Un descubrimiento de este calibre haría suponer una serie de revisiones en la historia de cualquier región del mundo.

Por más increíble que parezca, las implicancias del descubrimiento de Caral no han sido exploradas y menos aún incorporadas a la historia oficial del Antiguo Perú. Lo único que se ha hecho con Caral es ubicarla en uno de los horizontes que clasifican la aparición y el desarrollo de las culturas del Perú.

En pocas palabras, como si fuéramos coleccionistas, hemos puesto a Caral en el cajón que le corresponde sin hacernos las preguntas necesarias sobre su creación, sobre su relación con otras culturas, sobre quienes la construyeron…

Una de las figuras talladas

en los muros del sitio arqueológico de Sechín bajo.

No solo está Caral sino también Supe, Casma y todo el valle de Vichama pero sobre todo Sechín, que ha sido datado con una antigüedad de 3,500 años a.c., es decir, 'antes' de la construcción de la primera pirámide en Egipto.

Ninguno de estos hallazgos arqueológicos han sido incorporados a un relato orgánico y articulado de la Historia del Antiguo Perú.

Los arqueólogos historiadores

Otra de las razones que puede explicar este fenómeno es el hecho de que la historia del Antiguo Perú ha sido escrita e investigada, en gran parte, por arqueólogos y no por historiadores.

Es el caso, entre otros, del gran arqueólogo Julio C. Tello quien, en 1919, descubrió y estudió la cultura Chavín definiéndola como la primera gran influencia cultural panandina.

Hoy en día, sabemos bien que Chavín fue un oráculo y un lugar de peregrinación al cual llegaban visitantes de todas partes de la región. Sabemos que los que vivieron en Chavín no construyeron un imperio ni sojuzgaron culturas o influenciaron lingüísticamente a otros como sí lo hicieron los Incas o los Huari.

Lo normal entonces sería revisar el rol que se le había otorgado a Chavín en la historia oficial del Antiguo Perú y otorgarle uno nuevo que encaje con la información que hoy conocemos. Hasta ahora no se ha corregido el rol de Chavín en la historia oficial del Antiguo Perú.

La cultura Chavin, a pesar de ser un lugar de peregrinación, sigue siendo el primer Horizonte Cultural del Antiguo Perú.

Es decir, la primera cultura que influenció la mayor parte del territorio del Antiguo Perú.

Julio C. Tello,

el arqueólogo peruano que descubrió Chavín.

(Collage: Alan Brain)

En los libros de historia que se utilizan en los colegios o en aquellos al alcance de la población, Chavín también sigue siendo una civilización y no un lugar de peregrinación al que asistía gente, de todas partes del ande, para consultar a la deidad que, según los sacerdotes de Chavín, moraba en el templo.

Así como Tello con Chavín, Max Uhle hizo lo propio con otras culturas preincaicas como la Moche.

Luego Federico Kauffman Doig y Luis Guillermo Lumbreras seguirían este mismo camino, llegando este último a descubrir nuevas culturas como la cultura Huari. Así se forjó esta tradición de arqueólogos que hacían las veces de historiadores, más por necesidad que por voluntad propia.

En otros casos, ingenieros y matemáticos como por ejemplo, Paul Kosok y Maria Reiche, fungieron de historiadores para explicar manifestaciones culturales de algunas civilizaciones costeñas.

Si bien el esfuerzo de Kosok y de Reiche es admirable, pedirle a un matemático que cumpla el rol de un historiador es algo así como pedirle a un filosofo que realice los cálculos necesarios para enviar una nave espacial al planeta Marte.

El problema es que al no ser historiadores, estaban más preocupados en clasificar que en entender, más preocupados en mostrar piezas arqueológicas que en determinar la cosmovisión de las culturas peruanas y no le dieron a los mitos de todas aquellas culturas la importancia que merecían.

Es decir, no estaban preparados para interpretar estos mitos y, menos aún, para incorporarlos a la historia del Antiguo Perú.

Todos ellos contribuyeron a difundir los logros de nuestras ancestrales culturas y eso es suficiente para estarles agradecidos.

Sin embargo, fueron sus trabajos pioneros los que crearon y cimentaron la versión oficial de la historia del Antiguo Perú, que quedaría inamovible en el tiempo como una de las gigantescas piedras de la fortaleza de Sacsayhuaman.

El arqueólogo alemán Max Uhle,

descubridor de la cultura Moche.

Sus clasificaciones, casi matemáticas de la vida en el Antiguo Perú, han hecho que nuestra historia sea considerada, casi unánimemente, como el curso más aburrido de los colegios peruanos.

Bajo la sombra de Mr. Rowe

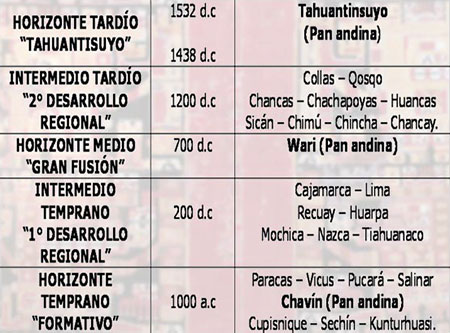

Cuando se habla de la civilización en el Antiguo Perú, la división cronológica que se enseña en los colegios, que se distribuye en exposiciones arqueológicas, que se repite en los pasillos de las universidades, y a la que acuden los arqueólogos o historiadores cuando se realiza un nuevo descubrimiento, es la clasificación de los horizontes culturales de la cultura peruana.

No es una coincidencia que quién realizó esta clasificación, que hasta hoy es la herramienta principal para evaluar cualquier hipótesis sobre la historia del Antiguo Perú, es también un arqueólogo, el reconocido arqueólogo y antropólogo norteamericano John Rowe (1918-2004).

Esta clasificación fue establecida por John Rowe, en los años sesenta, basándose en los cambios de los estilos de los ceramios producidos en el valle del río Ica.

Es decir, cuando los ceramios del valle de Ica presentaban, por un periodo de tiempo significativo, influencias de ceramios de otra región del Antiguo Perú, Rowe determinaba que la cultura que había creado los ceramios que ejercían la influencia era un Horizonte Cultural.

Es así como Rowe estableció 3 horizontes:

el Horizonte Temprano (Chavín)

el Horizonte Medio (Huari)

el Horizonte Tardío (Inca)

Los periodos que existieron entre horizontes fueron denominados como Intermedios.

Los Horizontes Culturales

de la clasificación del arqueólogo norteamericano John Rowe.

Así Rowe determinó, a través de los ceramios, qué culturas del Antiguo Perú tenían más influencia sobre otras y cuanto tiempo había durado esta influencia.

Rowe contó con el apoyo de otros académicos como Lawrence Dawson y Dorothy Menzel y contrastó dataciones de carbono catorce para tratar de ser lo más exacto en sus divisiones.

Nadie puede negar el gran logro de Rowe al proveernos con un arma para esbozar una división cronológica del Antiguo Perú. El problema es que esta división se basa, fundamentalmente, en el análisis de los manifestaciones artísticas de las culturas peruanas, específicamente los ceramios.

Una cultura del Antiguo Perú no puede ser calificada como Horizonte cultural, es decir, como una cultura que influenció una buena parte del territorio del Antiguo Perú, basándonos exclusivamente en un análisis de la influencia de sus ceramios.

Deberíamos tener varias divisiones cronológicas que respondan a otro tipo de factores más trascendentes como la cosmovisión de una cultura, sus mitos de creación y sus divinidades.

Sabemos, por ejemplo, que el Sr. de los Báculos, más conocido como Wiracocha, aparece en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, en la estela Raimondi, en varios telares Paracas y en varios huacos de la cultura Nazca.

¿Por qué no establecemos una clasificación basándonos en la influencia de esta figura sagrada? No es normal que la historia del Antiguo Perú esté regida por una clasificación basada en el análisis de ceramios.

Es una forma pero no es necesariamente la mejor y no debe ser la única, o la que domine la visión predominante de la historia del Antiguo Perú.

El arqueólogo norteamericano John Rowe

estableció la división cronológica que rige la historia del Antiguo Perú.

Quizás, ante la falta de valoración de los mitos de creación de las culturas del Antiguo Perú, los historiadores peruanos se vieron frente a un vacío sin saber a qué acudir para establecer algún tipo de orden entre las culturas del Antiguo Perú.

No esta demás pensar que ante este vacío, casi impenetrable si se toma en cuenta la supuesta falta de escritura en el Imperio Inca, los historiadores peruanos decidieron que su única posibilidad era clasificar ceramios.

En todo caso, la división de Rowe es la raíz de muchos problemas en la historia del Antiguo Perú puesto que no empuja a la reflexión o a la comprensión de la vida de los antiguos peruanos, sino que simplemente la clasifica.

La historia del Antiguo Perú, en general, es una lista de clasificaciones en lugar de ser un relato.

Al haber dejado de lado los mitos de creación del Antiguo Perú, los historiadores peruanos perdieron el eje más importante de la historia de un pueblo, sus creencias. Al no contemplar la posibilidad de que los mitos hacen referencia a un pasado real probablemente trastocado, los arqueólogos e historiadores deshumanizaron la historia del Antiguo Perú para disecarla y analizarla como si se tratara de un fósil.

Pero, como hemos mencionado líneas atrás, esta visión oficial e inamovible de la historia del Perú responde también a otros factores como la arbitraria condena a un grupo de crónicas de la conquista que contienen información que merece ser investigada, el relego de los mitos de creación peruanos a simples cuentos para niños y el sectarismo de la comunidad peruana de historiadores.

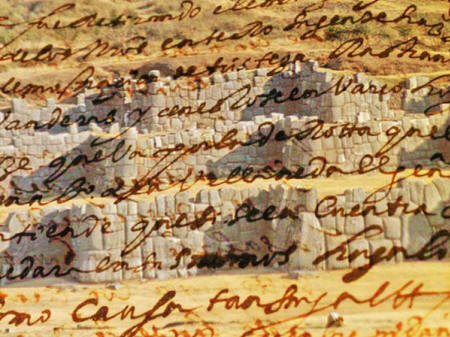

En las crónicas de la conquista se encuentra la clave

para entender el Antiguo Perú y el verdadero significado

de varias de las estructuras líticas que han perdurado hasta nuestros días,

En la próxima entrega de este artículo, seguiremos analizando por qué la historia del Antiguo Perú necesita una urgente revisión para salir de su estado comatoso y porqué la actitud de quienes la escriben no es analizar y evolucionar sino encajar con lo establecido...

Fuentes

Raúl Porras Barrenechea, (1969). Mito, tradición e Historia del Perú. Ediciones IRPB.

Raúl Porras Barrenechea, (2014). Los Cronistas del Perú. Editorial: biblioteca Abraham Valdelomar.

Luis Guillermo Lumbreras, (1983). Orígenes del estado en el Perú. Editorial Milla Bartres.

María Rostorowski, (2003). Pachacutec, 50 años después. Ediciones IEP.

Brigitte Boehm de Lameiras, (1987). Fernando de Montesinos: ¿Historia o mito?. Revista Relaciones.

Ruth Shady, (2011). La mujer que cambió la historia del Perú. Diario El Comercio.

David G. Beresford Jones and Paul Heggarty, (2010). Broading our Horizons : Towards an Interdisciplinary Prehistory of the Andes. Boletin de Arqueologia PUCP/N.° 14.

30 Enero 2016

Representación

de Manco Cápac de 1751.

(Imagen: New York Public Library.

Composición: Alan

Brain)

En la entrega anterior (arriba)

planteamos la necesidad de revisitar la historia del Antiguo Perú ya

que la historia "oficial" del mismo, no evoluciona, ni incorpora

nuevos puntos de vista sobre nuestro pasado, así estos ameriten ser

considerados seriamente.

Debido a este carácter pétreo, la historia oficial del Antiguo Perú

no ha podido responder a varias interrogantes fundamentales que nos

permitirían comprender mejor nuestro pasado y recuperar el sitio que

nuestra cultura se merece en el proceso de evolución de la

humanidad.

En esta entrega continuaremos explorando las razones que han

provocado la petrificación de la historia del Perú Antiguo y que la

han congelado en el tiempo como una fotografía.

Ahora, nos toca hablar de cronistas de la conquista desterrados, de

mitos peruanos a los que nunca se les dio valor y de una comunidad

sectaria de historiadores y arqueólogos que hace de muralla ante

nuevas teorías que los obliguen a reescribir la historia del Antiguo

Perú.

Los cronistas

"excéntricos"

Como sabemos, hasta ahora, los únicos documentos que pueden

proveernos de información sobre la forma de vida y la cosmovisión de

los habitantes del Antiguo Perú son las crónicas, que algunos de los

conquistadores españoles escribieron relatando las historias que

escuchaban de los nativos en su pasos por las tierras del imperio

incaico.

El cronista oficial nombrado por Francisco Pizarro

(1478-1541) para que contara los sucesos de la conquista de las

tierras del Antiguo Perú, denominadas como Nueva Castilla

para los conquistadores, fue Francisco López de Xerez

(1497-1565).

La corona española utilizaba los relatos

de Xerez, quién además era secretario de Pizarro, como fuente

oficial para conocer y juzgar las acciones de los conquistadores en

estas tierras.

Representación de Francisco Pizarro entrando en Cajamarca.

(Imagen: New York

Public Library. Collage: Alan Brain)

Pero Xerez no fue el único español que escribió lo que se vivió en

las tierras del Antiguo Perú.

Muchos de los españoles que estuvieron

involucrados en los épicos acontecimientos de la captura del Inca en

Cajamarca se sintieron tentados de hacer de cronistas y escribir su

versión de los hechos. Cada uno de ellos, con un interés particular.

La mayoría de estos cronistas no eran "oficiales" puesto que no

habían sido encomendados por la corona española sino que decidieron

escribir motivados por razones de diferente índole. Probablemente,

algunos escribían para hacer el trajinar de la conquista más

llevadero, otros para defender el honor de un amigo o un familiar

trastocando de manera rocambolesca los hechos a favor del mismo, y

unos pocos escribían con objetividad y aprecio por los habitantes

del Antiguo Perú.

Los textos de estos cronistas estaban influenciados por el fuerte

bagaje cultural cristiano occidental y por los

acontecimientos de la aguerrida guerra de reconquista española.

De allí que Santiago Matamoros pasase a

ser en estas tierras el Santiago mata indios.

Tan originales como valientes e incultos, los españoles que llegaron

a Sudamérica no tuvieron mejor idea que dividir América del Sur en

cuatro regiones:

Nueva Castilla

Nueva Toledo

Nueva Andalucía

Nueva León

Todos, nombres inspirados en regiones de su madre patria. Es decir, los españoles, cronistas y no cronistas, identificaban todo lo que encontraban en las nuevas tierras con algo de España...

Esto también sesgó el contenido de

varias crónicas.

La crónica del padre jesuita José de Acosta (1540-1600)

en su edición de

1590.

No hay que olvidar que la conquista del Perú se organizó con el

único fin de enriquecerse con el oro de los incas.

Estos empresarios sin responsabilidad social, como diríamos hoy en día, estaban en constante búsqueda de riquezas y, era tal su codicia, que ante la mera sospecha de oro eran capaces de abandonar a sus familias y viajar por meses hacia lugares desconocidos y acabar comiéndose la suela de sus propios zapatos para sobrevivir en un mundo que les era desconocido y ajeno. Un mundo al que no pertenecían.

Este detalle es importante para comprender las continuas pugnas de poder entre los "socios" (benigno sustantivo que la historia les ha regalado):

Luque

Almagro

Pizarro

Estas pugnas de poder entre los tres

"socios", permiten entender mejor el contexto y la razón por la que

fueron escritas muchas crónicas. La versión de los hechos de un

Almagrista dista mucho de la de un Pizarrista.

No podemos olvidar a

la Iglesia Católica, que imponía

una fuerte censura en la mente de estos cronistas, a través de su

presencia, omnipotente y casi omnisciente, incluso en las nuevas

tierras de la corona.

La peor forma de censura tenía rostro y nombre: Francisco Pizarro.

El futuro Marqués que había venido a

estas tierras con la única intención de hacer fortuna, no quería que

la corona se enterase de los abusos que él y sus hombres cometían

contra los habitantes del Antiguo Perú puesto que esto complicaría

su posición ante el Rey.

Francisco Pizarro.

(Collage: Alan Brain)

Casi por afición, este modo de hacer historia, las crónicas, se

extendió a todo acontecimiento relacionado con las culturas que los

españoles encontraron en esta parte del mundo.

Las crónicas españolas de la conquista

tocan temas tan variados como la flora y fauna del Antiguo Perú, la

historia Inca y los mitos de creación incaicos.

Uno de los cronistas más fiables, según la historia oficial del

Antiguo Perú, es Pedro Cieza de León (1520-1554) , cuyo

relato trasluce imparcialidad y amor por el conocimiento ya que toca

temas que poco importaban a los otros cronistas pero que él

consideraba importantes para entender su visión del mundo.

Cieza, quién era un simple soldado en el ejército español, escribió

una de las crónicas más fiables sobre infinidad de aspectos

relacionados con la historia del Antiguo Perú. Su crónica brilla

entre la mediocridad y la intención escondida de tantas otras.

Es sobre lo relatado en la crónica de Cieza y en las crónicas de

otros cronistas considerados como fiables que se construyeron las

bases históricas del pasado precolombino del Perú, así como de lo

acontecido en el Antiguo Perú desde el desembarco de los españoles.

A grandes rasgos, basándose en los factores mencionados líneas

atrás, la historia oficial del Antiguo Perú ha dividido a los

cronistas en dos grupos:

los cronistas tildados de "fiables"

los tildados de "excéntricos" o "poco fiables"

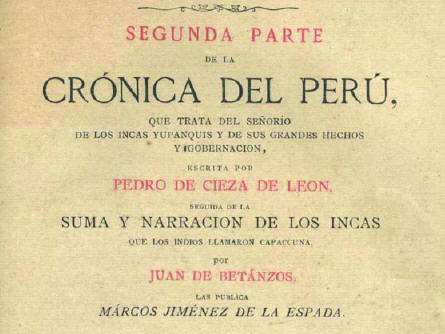

Segunda parte de la Crónica del Perú

de Pedro Cieza de León (1520-1554),

edición de 1881.

Los historiadores peruanos, han tildado de "excéntricos" a los

cronistas que presentan información que no se encuentra corroborada

en las crónicas redactadas por los cronistas oficiales de la

conquista.

La mayor parte de datos interesantes

sobre el imperio incaico y las culturas que lo precedieron caen en

esta categoría.

Entre estos cronistas, tildados como "excéntricos", tenemos a:

Gutiérrez de Santa Clara (1522-1603)

Blas Varela (1545-1597)

Fernando de Montesinos (?-1652)

Juan de Betanzos (1510-1576)

Miguel Cabello de Balboa (1535-1608)

Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-1592),

...entre otros.

Si bien es cierto que en el quehacer del historiador es necesario

cruzar información para poder ponderar el valor histórico de un

relato, también es cierto que no se puede contemplar la historia

como una ciencia exacta.

La información que proveen los cronistas "excéntricos" no tiene que ser descartada por el simple hecho de no ser corroborada en ninguna otra crónica "fiable" o por tratar temas tan exóticos como la existencia de gigantes en el antiguo Perú.

Tampoco se trata de asumir que todo lo

que mencionan los cronistas "excéntricos" es cierto pero varios de

los datos que nos proveen merecen ser investigados seriamente.

Como sabemos, el imperio incaico permitía a las poblaciones

conquistadas incorporar a sus dioses locales al panteón incaico en

calidad de dioses menores.

Como consecuencia de esta práctica, la

compleja cosmovisión Inca es un sincretismo de cosmovisiones de las

diferentes culturas que poblaron el Antiguo Perú, tan amplia como

para permitir que varios cronistas hayan recibido información a la

que nadie más tuvo acceso.

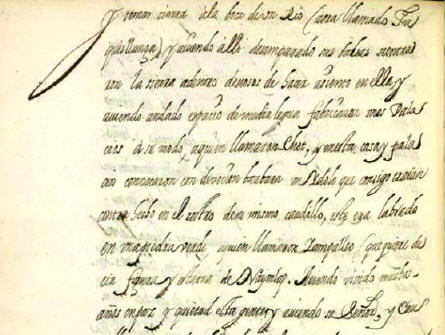

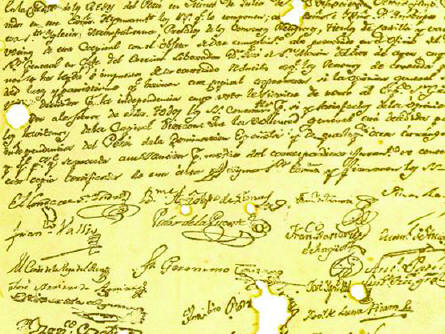

Fragmento del documento original de

la crónica "Miscelánea Antártica"

del cronista Miguel Cabello de Balboa (1535-1608).

(Imagen: New York

Public Library.)

Uno de los cronistas tildados de "excéntricos", Miguel Cabello de

Balboa, relata el siguiente hecho sobre la muerte del Inca

Huayna Cápac:

"hizo su testamento según la costumbre de los Ingas, que consistía en tomar un largo bastón o especie de cayado y dibujar en el rayas de diversos colores, por las que se tenía conocimiento de sus últimas disposiciones; se le confió enseguida al quipucamayoc o notario…"

En este fragmento, el cronista nos cuenta que Huayna Capac "escribió" las disposiciones sobre su testamento dibujando signos en el bastón.

Un sistema de signos que puede comunicar

"disposiciones" es capaz de comunicar conceptos complejos. Por

consiguiente, podemos asumir que Cabello de Balboa se refiere a un

sistema de símbolos de escritura.

Cabello de Balboa continúa relatando el singular hecho:

"habiéndose embalsamado el cuerpo del difunto, como era costumbre, los albaceas y el quipucamayoc se reunieron y estudiaron con atención lo que los quipus y los nudos significaban.

Después de haber estudiado con el cuidado y la fidelidad necesarios la verdadera interpretación, declararon que el sucesor y heredero único y universal del imperio era un hijo muy amado del difunto rey, llamado Ninan Cuyuchic… los quipus decían también de qué manera habían de trasladar el cadáver del rey al Cuzco y hacer la entrada solemne en la ciudad."

De nuevo, es evidente que estamos ante una serie de conceptos complicados de desarrollar y que solo se podían haber comunicado a través de un sistema complejo de escritura.

Eso no es todo, al parecer, Huayna Capac no solo escribió las instrucciones de su testamento en el bastón sino que también lo escribió con nudos en los Quipus.

Esta doble manifestación de sus

instrucciones podría significar que, de alguna manera, los dos

sistemas de símbolos se complementaban mutuamente para lograr un

significado más preciso.

A la izquierda, representación de un quipucamayoc

interpretando un grupo de quipus tomada de la crónica

atribuida a Guamán Poma de Ayala (1534-1615).

A la derecha, uipu

database project de Gary Urton.

Sin profundizar en un tema que es muy complejo y merecería un

artículo aparte, este pasaje de la crónica de Cabello de Balboa

debería ser un indicio suficiente para otorgar el beneficio de la

duda a la existencia de la escritura en el Antiguo Perú.

Más aún, si otro cronista "excéntrico" como Fernando de Montesinos menciona el mismo tema. Sin embargo, la posición de la historia oficial del Antiguo Perú es contundente.

Aquí está expresada en las palabras de John H. Rowe (1918-2004), el arqueólogo norteamericano creador de la división cronológica en Horizontes Culturales del Antiguo Perú:

"Ninguna forma de escritura fue nunca usada en el área de los Andes antes de la conquista española.

Sugestiones han sido adelantadas que algunos motivos encontrados en cerámica, trajes y piedras representan símbolos jeroglíficos, pero ellos son todos muy pocos y demasiado colocados simétricamente para ser concebidos como símbolos lingüísticos.

Algunos son probablemente motivos heráldicos y otros pueden representar adivinanzas o juegos, pero la mayoría son puros adornos."

(John Rowe, The Andean Civilization).

Para los Divulgadores, el daño

que Rowe ha hecho a la historia del Antiguo Perú es tan grande que

aún es imposible cuantificar sus efectos.

Historiadores y antropólogos como Sabine Hyland y Gary

Urton, siguiendo una larga tradición que empezó con,

Leland Locke (1875-?)

Radames Altieri

Carlos Radicati di Primeglio (1914-1990)

William Burns Glynn (1923-2014),

...están a un paso de descifrar el

sistema de escritura andino basándose en evidencias contundentes que

podrían ser definitivas.

A la izquierda, la investigadora Sabine Hyland

mostrando su más reciente hallazgo, una tabla de quipus

que permitiría decodificar el sistema de escritura incaico.

A la derecha, el reconocido historiador Gary Urton

estudiando un grupo

de Quipus.

Podemos afirmar, sin exageración, que estamos en los albores de una

nueva historia del Antiguo Perú que, por primera vez, podría

mostrarnos una versión distinta de lo que fue el Perú prehispánico y

el establecimiento del dominio español en estas tierras.

El caso del testamento de Huayna Cápac relatado por Cabello de

Balboa es solo un ejemplo de la valiosa información recogida por los

cronistas tildados de "excéntricos" que ha sido desterrada por la

historia oficial del Antiguo Perú.

Para escribir la otra historia del Antiguo Perú necesitamos

tomar en cuenta a los cronistas "excéntricos" y otorgarles el

beneficio de la duda.

Los mitos son

la biblia oral del antiguo Perú

Nuestra sistemática desvalorización de los mitos del origen de la

civilización en el Perú se inició cientos de años atrás. Los

españoles llegaron a las tierras del Imperio de los incas, a inicios

del siglo XVI, con

la Biblia en una mano y la espada

en la otra.

Rayando en el fanatismo, la cosmovisión católica de Pizarro y sus secuaces no tenía resquicios ni resquebrajaduras:

solo existía un Dios y su palabra se encontraba en la Biblia, aquellos que adoraban a otros dioses, eran pecadores y merecían la muerte.

Posición muy similar a la del

grupo musulmán ISIS que no tiene

miramientos en asesinar a quienes no comulgan con su radical

interpretación de las enseñanzas del profeta Mahoma.

Sin embargo, si los españoles tenían la Biblia, los Incas tenían el

"libro" de sus

mitos de creación que transmitían

oralmente de generación en generación.

Ambos "libros" hablaban de dioses y de

hombres, ambos se remontaban a tiempos inmemoriales y ambos eran

sagrados.

¿Wiracocha o Jesús?

Desde un punto de vista histórico,

¿por qué Jesús es más

importante, divino o sagrado que Wiracocha?

Si los españoles tenían a Jesús y al dios del pueblo hebreo,

los Incas tenían a

Wiracocha y al dios Sol. Si los

españoles tenían a Adán y Eva, los incas tenían a Manco Capac y Mama

Ocllo.

Desde la lucidez que debería otorgar la distancia espacio-temporal,

las dos cosmovisiones son igual de válidas. Cada una de ellas,

evidentemente, debería cobrar más fuerza en la región en la que se

originó.

A nadie le parece extraño que los descendientes del imperio de los

Incas, los peruanos de hoy, adoren al dios del pueblo hebreo

y hayan adoptado como propios los mitos de creación del pueblo

hebreo. Mitos, que fueron inspirados en los relatos de creación

egipcios, asirios y sumerios.

No es extraño puesto que la mitad del

mundo se encuentra en la misma situación.

¿Habría que preguntarse si les parecería extraño ver a un grupo de

jóvenes israelíes celebrando el Inti Raimi o el Qoyllur Riti en el

centro de Jerusalén?

Más aún, ¿sería extraño ver a ese mismo grupo de jóvenes israelíes

reunidos con sus padres y hermanos menores relatando la historia de

Wiracocha, Manco Capac y Mama Ocllo?

La respuesta es un rotundo sí. Por supuesto, es

extraño, es casi surrealista...

Entonces, ¿por qué no es surrealista ver a un grupo de peruanos

organizando sus vidas en torno a las enseñanzas de los mitos de

creación

del pueblo hebreo?

¿Manco Cápac y Mama Ocllo o Adán y Eva?

A la derecha, representación de Adán y Eva de Lucas Cranach ( 1472-1553).

A la izquierda,

representación anónima de los fundadores del Imperio Inca.

Porque la mitad del planeta lo hace, porque los mitos de creación

hebreos empaquetados por

la Iglesia Católica con el sello del carpintero que no

era carpintero, conquistaron el mundo.

Regresando a la conquista, los conquistadores, cegados por un

fanatismo proporcional a su enfermiza adicción por el oro, vieron

que los incas no adoraban al dios de Jesús y se preguntaron

si estos eran seres humanos.

Fieles a la Biblia, los españoles sostenían que si estos indios eran

seres humanos tenían que descender de Adán y Eva. Si no descendían

de la pareja que pobló el jardín del Edén, no podían ser seres

humanos sino simples bestias de carga algo carentes de inteligencia

y de alma.

Ahora bien, si descendían de Adán y Eva había que resolver el

problema de cómo llegaron a este continente y como perdieron

la fe católica.

En el libro de Génesis, la Biblia dice que,

"después del Diluvio, salieron del arca de Noé sus hijos Sem, Cam y Jafeth y de ellos se pobló toda la tierra".

Entonces,

¿Los indios descendían del africano Cam, quien fue desterrado por haber visto desnudo a su padre Noé?

¿O eran descendientes de Jafeth, a quien Dios destinó a habitar en tiendas, como las que usaban algunos indios?

¿Quizás, eran descendientes de Sem, el antepasado de los semitas?

¿Son entonces semitas los indios?

Los españoles sostenían que si los

indios eran descendientes de las tribus de Israel, entonces se les

podía conquistar y castigar por haber dejado de adorar al

único Dios.

A la izquierda, el Inca Sinchi Roca.

A la derecha, el inca Viracocha.

Ambos forman parte de la cronología "oficial" de los gobernantes Incas.

(Imagen: New York

Public Library.)

La controversia terminó con la

Bula Sublimis Deus que redactó

el Papa Pablo III en 1537, devolviéndole el alma a los

indios:

"se atreven a afirmar que los Indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos tiempos han llegado a nuestro conocimientos-con el pretexto de que ignoran la fe católica-deben ser dirigidos a nuestra obediencia como si fueran animales y los reducen a servidumbre… los mismos indios que como verdaderos hombres que son, no sólo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren con prontitud hacia la misma…"

Así como en los párrafos anteriores, no hemos mencionado los mitos de creación inca, la mayoría de los españoles también los ignoraron.

Todo giraba en torno a cómo los indios

encajaban en los relatos de la Biblia. No tenía ninguna importancia

a quién adoraban los incas y por qué. Solo algunos cronistas

hambrientos de conocimiento, que habían desarrollado una sincera

apreciación por la cultura inca, decidieron indagar y divulgar.

Para poder sobrevivir, los incas se convirtieron, a la fuerza, a la

fe católica y abandonaron su cosmovisión o la camuflaron en

celebraciones sincréticas que sobreviven hasta nuestros días.

La magnitud del trauma que representó la imposición brutal de la fe cristiana en nuestras tierras queda reflejada en las decenas de festividades locales que aún sobreviven en cientos de comunidades andinas, amalgamas de fe católica y creencias primigenias peruanas.

Estas fiestas son el testimonio de un

pueblo, el andino, que no terminó de aceptar la sombra de la fe

católica y se resistió a desterrar de su memoria sus mitos de

creación.

Atahualpa capturado.

(Imagen: New York

Public Library.)

Los conquistadores, siguiendo los pasos de Cortés en México, sabían

que los incas serían dominados más fácilmente una vez que su fe se

viera doblegada.

Es así como se destruyeron templos, palacios y representaciones de

sus divinidades. Las pocas evidencias que podrían haber existido de

los mitos de creación del Antiguo Perú fueron trastocados u

ocultados sistemáticamente durante la conquista española.

Más adelante, cuando el Perú se independizó del yugo español, la

república peruana abrazo una identidad más relacionada a España que

a las tradiciones que podrían haberse generado de las culturas y

mitos del Antiguo Perú. Esto porque quienes estuvieron involucrados

en los procesos que llevaron a la Independencia estaban más cerca de

España que del Perú profundo.

Los intelectuales de entonces veían a España como sinónimo de

modernidad, bienestar, desarrollo y cultura, olvidando el riquísimo

bagaje cultural de nuestros pueblos precolombinos.

Acta de la independencia del Perú.

Sin embargo, la población autóctona, supo crear celebraciones

sincréticas para camuflar su verdadera biblia oral, aquella a la

cual seguían siendo fieles desde lo profundo del ande hasta los

valles costeños y que regía su organización social y política.

Así hemos llegado hasta nuestro días, y las cosas no han cambiado

mucho.

Si Heinrich Schliemann (1822-1890) hubiese contemplado los

relatos griegos de Homero con la misma indiferencia con la que la

mayoría de peruanos contemplan los mitos de creación incas,

Schliemann nunca habría descubierto la ciudad de Troya.

Los

Etnohistoriadores

Vale la pena dedicarle un pequeño párrafo a los historiadores

peruanos, quienes no han ayudado a que la historia del Antiguo Perú

se revitalice y constituya la base de nuestra esquiva identidad.

A lo largo de varias décadas, y aunque parezca increíble, los

miembros de esta especie de comunidad de historiadores

tradicionales, han demostrado más interés por entender el

funcionamiento del sistema colonial impuesto por los españoles, que

por la historia y la cosmovisión del imperio que estos últimos

conquistaron.

Luis E. Valcárcel, uno de los primeros

historiadores

peruanos que estudió el Antiguo Perú.

Aquellas ovejas negras o valientes pensadores que

tempranamente se ocuparon de la historia del Perú prehispánico

fueron calificados, de manera casi despectiva, como "etnohistoriadores"

y sus hallazgos son aún vistos con escepticismo por una comunidad

que no sabe cómo aproximarse al estudio de una civilización, como la

incaica, que supuestamente no desarrolló una escritura y que, por lo

tanto, no dejó textos escritos, en el sentido tradicional de la

palabra.

Felizmente la aparición del historiador rumano John Murra

(1916-2006), en los años sesenta, obligó a los historiadores

peruanos a reconocer el valor de la llamada etnohistoria y a tomar

en consideración, bajo nuevas luces, los valiosos aportes de quienes

fueron pioneros en este terreno, como Luis E. Valcarcel

(1891-1987).

Murra, le dio sus letras de nobleza a la

etnohistoria.

Mención aparte merece el historiador y hombre de letras, Raúl

Porras Barrenechea (1897-1960), cuya inagotable curiosidad

intelectual, calidad humana y exquisita prosa, descubrió, clasificó

y estudió con envidiable erudición a los cronistas españoles que

escribieron sobre el Perú precolombino.

En la década de los sesentas, su obra "Los Cronistas del Perú"

intentó por primera vez, organizar a todos los cronistas conocidos

hasta entonces, cronológicamente y según el tópico sobre el que

trataban sus crónicas.

Esto ayudó muchísimo a la comprensión de

aquellos españoles, muchas veces casi iletrados, que escribieron

sobre lo que los naturales de estas tierras les contaron sobre su

pasado.

El historiador y sabio peruano Raúl Porras Barrenechea.

Luz y guía de Los

Divulgadores.

Antes de Porras Barrenechea, encomiables esfuerzos de gente como,

Jiménez de la Espada (1831-1898)

González de la Rosa (1841-1921)

José de la Riva Agüero (1783-1858)

William Prescott (1796-1859),

...habían allanado el camino con sus

descubrimientos, ediciones y eruditas polémicas sobre los cronistas.

Al margen de la especie de discriminación realizada contra los

historiadores que deciden investigar el Antiguo Perú, existe otro

problema: el hermetismo.

En una sociedad, como la peruana, más cercana a las apariencias que

a los hechos, tiene mucho más peso la palabra de un historiador

reconocido que una sólida investigación histórica.

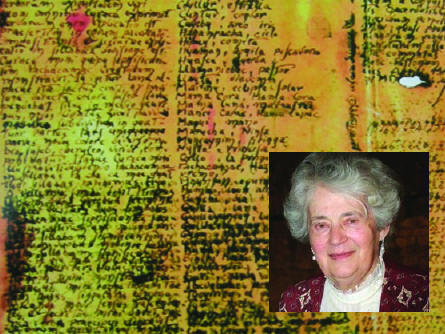

Esto es lo que se desprende del caso de los controversiales

Documentos Miccinelli, presentados

por la Dra. Laura Laurencich.

Esta colección de documentos plantea la existencia de una crónica

perdida del sacerdote mestizo Blas Valera, en la que se

afirman hechos que presentan una versión diferente de la captura de

Atahualpa.

En esta versión, Pizarro habría

envenenado previamente a los generales del Inca para facilitar su

captura en la plaza de Cajamarca.

Uno de los manuscritos de la colección de

los Documentos Miccinelli que la Dra. Laura Laurencich

ha presentado como

evidencias.

El tema es amplio y es imposible desarrollar, como se debe, en el

presente artículo.

Por ahora, basta con explicar que a pesar de toda la evidencia presentada por la Dra. Laurencich en diferentes foros mundiales, a pesar que más de cinco peritos italianos han confirmado la legitimidad de los documentos y a pesar de que una eminencia en la historia del Perú como la investigadora Francesca Cantú haya avalado las investigaciones de Laurencich, las vacas sagradas de la historia del Antiguo Perú no se han dignado a tomar en serio el tema.

No solo no han publicado ningún libro o

artículo digno sobre el asunto sino que han llegado a difamar

personalmente a la Dra. Laurencich.

Este tema será motivo de una serie de entregas puesto que su

complejidad y la magnitud de sus revelaciones así lo merece.

En estos dos artículos hemos esbozado los motivos por los cuales

Los Divulgadores consideramos es urgente y necesario que se

revisite la historia del Antiguo Perú.

Sin duda, nuestro pasado prehispánico es más rico, diverso y

determinante en el desarrollo de la civilización en este planeta,

que lo que nuestros historiadores nos han contado por varias

décadas.

Hay muchísimos ejemplos que lo confirman

y Los Divulgadores nos hemos ocupado ya de algunos de ellos.

Las interrogantes sobre las culturas

que se desarrollaron en el Antiguo Perú son aún demasiadas.

(Foto: Alan Brain)

Hay que reconocer que existen ligeros indicios en la historia

oficial del Antiguo Perú, que podrían indicar un saludable cambio de

rumbo.

Un ejemplo claro es la publicación de

una especie de nueva historia del Perú, editada por la Universidad

Católica, que tiene un primer tomo titulado "Caral,

la civilización más antigua de América" y un segundo tomo titulado "Chavín,

el gran centro ceremonial andino".

Esto último, es mucho más cercano a la realidad que considerar a

Chavín como el primer Horizonte cultural peruano. La verdad empieza

a abrirse paso entre tanto dogmatismo al que nos han acostumbrado.

En todo caso, Los Divulgadores

creemos que una de las claves del problema se encuentra en los mitos

de creación del Antiguo Perú y la relación que los peruanos han

desarrollado históricamente con los mismos.

La poca importancia que los peruanos le hemos otorgado a sus mitos

no es más que la consecuencia natural de un país dividido que no ha

logrado reconciliarse consigo mismo después del trauma de la

conquista.

Aunque las líneas que lo separan sean difíciles de ver,

el Perú sigue dividido culturalmente.

(Foto: Alan Brain)

Pasando por alto la estadística, que esta vez no necesita torturar a

los números para evocar verdades, mientras los habitantes del ande

son quienes mantienen viva la tradición milenaria de una de las

civilizaciones más antiguas del mundo, los habitantes de las grandes

ciudades de la costa miran a España con sueños de grandeza y aún

'agradecen' la conquista...

Los primeros viven aislados en los

lugares más remotos de un país que paradójicamente les es ajeno y no

les pertenece, los segundos controlan los destinos de un país que no

tiene ningún interés por sus orígenes.

El boom gastronómico y turístico es capaz de pintar un Perú en el

que costa, sierra y selva están unidas bajo una misma identidad,

pero esto solo una ilusión.

Para la mayoría de quienes controlan

los destinos del Perú en todas sus esferas de poder, los

habitantes del ande peruano son piezas de museo, figuras de postal,

compañeros de selfies, personajes pasajeros de un fin de

semana de vacaciones y, sobretodo, una base potencial de votos.

El autor en la Puerta del Sol, Inti Punk,

en las alturas de Ollantaytambo.

(Foto: Monica

Carlson)

A casi nadie le importa, de manera sincera, en qué creían los

habitantes del Antiguo Perú… a nosotros sí. Es hora de un cambio,

nuestra historia nos lo demanda.

Para Los Divulgadores es una

deuda y un deber que debemos asumir cuanto antes.

Fuentes

Raúl Porras Barrenechea, (1969). Mito, tradición e Historia del Perú. Ediciones IRPB.

Raúl Porras Barrenechea, (2014). Los Cronistas del Perú. Editorial: biblioteca Abraham Valdelomar.

Luis Guillermo Lumbreras, (1983). Orígenes del estado en el Perú. Editorial Milla Bartres.

María Rostorowski, (2003). Pachacutec, 50 años después. Ediciones IEP.

Brigitte Boehm de Lameiras, (1987). Fernando de Montesinos: ¿Historia o mito?. Revista Relaciones.

Ruth Shady, (2011). La mujer que cambió la historia del Perú. Diario El Comercio.

David G. Beresford Jones and Paul Heggarty, (2010). Broading our Horizons : Towards an Interdisciplinary Prehistory of the Andes. Boletin de Arqueologia PUCP/N.° 14.